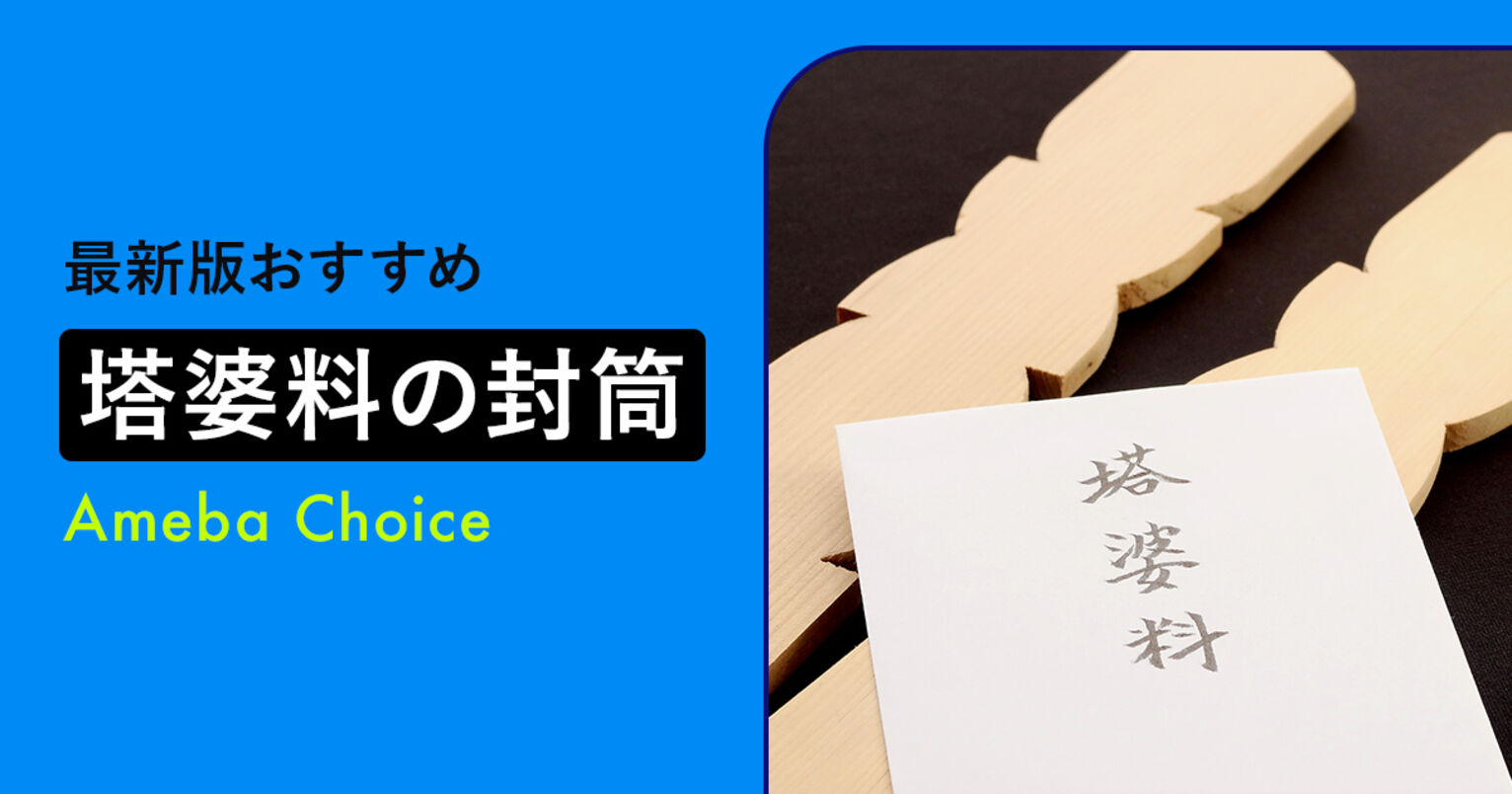

「塔婆料の封筒はどこで買う?」「コンビニやダイソーに売ってる?」「表書きや裏書きの書き方、お札の入れ方は?」など、初めての法要や塔婆供養を控えていると、こうしたマナーに戸惑う方は多いでしょう。

この記事では、塔婆料の封筒の書き方から、お金の入れ方、購入場所(コンビニや100円ショップ)まで、実用的なポイントをわかりやすく解説します。慌てず準備できるよう、マナーと実用情報をしっかり押さえておきましょう。

- 塔婆料の封筒はどこで買う?コンビニやダイソーで買える?

- 塔婆料を入れる封筒の表書きの書き方

- 塔婆料の封筒選びの基本マナーと種類

- 塔婆料を入れる封筒の裏書きのマナー

- 中袋を使う場合の記入方法

- お札の入れ方(向き・新札か旧札か)

- 【厳選】塔婆料の封筒おすすめ6選

- そもそも塔婆料とは?その意味と必要性を解説

- 「塔婆」とはお墓に立てる細長い木製の板のこと

- お布施と塔婆料(塔婆代)の違い

- 【相場】塔婆料(塔婆代)はいくら包む?

- 塔婆料の金額相場はどれくらい?

- 塔婆料の取り扱いは寺院によって異なる

- 塔婆料の確認方法と寺院への聞き方

- 複数の塔婆を依頼する場合の注意点

- 塔婆料の封筒の正しい書き方と注意点

- 塔婆は誰が何本?塔婆の数に決まりはある?

- 塔婆料のスマートな渡し方とタイミング

- 塔婆料の封筒に関するよくある質問(FAQ)

- まとめ

塔婆料の封筒はどこで買う?コンビニやダイソーで買える?

塔婆料を包む封筒は、文具店やコンビニ、スーパー、仏具店、100円ショップなどで購入可能です。法事やお布施用に使える「白無地の封筒」や「水引きなしの不祝儀袋」が一般的で、仏事コーナーに専用の封筒が置かれていることもあります。

コンビニやダイソーでも手に入りますが、Amazonや楽天市場なら種類が豊富で、表書き印字済みなどマナーに適した封筒をじっくり選べるのが魅力です。自宅にいながら法要の準備ができるため、忙しい方にもおすすめです。

塔婆料を入れる封筒の表書きの書き方

塔婆料を包む封筒の表書きは、「御塔婆料」「塔婆料」「塔婆代」などと記載するのが一般的です。いずれも正しい表現で、塔婆を建てるための費用であることが明確に伝われば問題ありません。

表書きに迷ったときはどうする?

- 「お布施」と書いても間違いではありませんが、塔婆料は金額が明確に定まっている実費であるため、別途包むのが丁寧な対応とされています。地域や寺院によって表記に指定がある場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

名前の書き方と補足

- 封筒の下部には施主のフルネームを縦書きで記入します。必要に応じて、封筒の中に「○○家 塔婆建立者一覧」や金額を記載したメモを同封することもあります。

塔婆を複数人で建てる場合は、代表名を記載する方法も一般的です。

濃い墨の筆や筆ペンで封筒の中央上部に縦書きで記入

- 表書きは、濃い墨の筆や筆ペンで、封筒の中央上部に縦書きで記入します。香典(弔慰金)で用いられる薄墨は、悲しみの涙で墨が薄くなったという意味合いがあるため、塔婆料には適しません。

塔婆料の封筒選びの基本マナーと種類

塔婆料を包む際の封筒選びには、仏事ならではのマナーがあります。故人への供養の気持ちを丁寧に伝えるためにも、ふさわしい封筒を選び、正しい形式で準備することが大切です。

ここでは、封筒の種類や注意点について解説します。

白無地封筒が基本

- 塔婆料を包む際には、白無地の封筒または水引のない不祝儀袋が一般的です。法事にふさわしい落ち着いた印象を与えるだけでなく、代金性のある塔婆料にふさわしい格式とされます。

水引き付きは避ける

- 香典などでよく使われる水引付き封筒は、慶弔の意味合いを強く持つため、塔婆料には不適切とされています。水引は「繰り返し」を意味するため、仏事のなかでも一回限りの塔婆代金にはそぐわないとされることが多いです。

- 最近では、あらかじめ「御塔婆料」や「卒塔婆料」と印字された封筒も市販されており、筆書きに自信がない方や急ぎの準備をしたい方にとって便利です。

封筒に名前だけを記入すればよいため、マナーを守りながら手間を省けます。中袋が付属しているタイプでは、氏名や金額、住所などを記入できる欄が設けられているものもあり、より丁寧な印象を与えることができます。

避けた方がよい封筒の例

- 郵便番号の記載欄がある封筒(事務的すぎて仏事に不向き)

- 洋封筒(カジュアルな印象が強く、仏事には不適切)

これらは日常使いには便利ですが、仏事の場では礼を欠く行為と受け取られる可能性があるため避けましょう。できるだけ、何も印刷されていない和の雰囲気を持つ封筒を選ぶことが安心です。

奉書紙で包む場合のマナー

- より格式を重視したい場合は、奉書紙(ほうしょがみ)を使う方法もあります。これは高級和紙の一種で、古くから公式な金品の包みに使われてきた伝統的な素材です。

奉書紙を使用する際は、封筒ではなく紙幣を直接包み、上から白い帯封を巻いて仕上げます。格式高い法要や目上の方の供養など、より厳粛な場面で用いられることがあります。

塔婆料を入れる封筒の裏書きのマナー

封筒の裏面には、依頼者の氏名と住所を記載します。個人で依頼する場合はフルネームと正式な住所を、複数人で建てる場合は「○○家塔婆建立者」などと書くのが一般的です。

封筒の裏側の左下や封をするフタ部分の下に、以下のような内容を縦書きで記入します。

- 氏名:施主のフルネームを正式に

- 住所:略さず丁寧に書きます(例:○○市××町△丁目〜)

- 金額:改ざん防止のため「大字(だいじ)」を使う(例)3,000円 → 金参阡圓、10,000円 → 金壱萬圓

※複数の家族名でまとめる場合は、「○○家一同」「○○・○○連名」などと書いても構いません。

中袋がない場合は、封筒のフタ部分に「〆」と記すことで、封がされていることを示します。ただし、中袋がある場合は「〆」を書く必要はありません。

また、封筒の中に依頼者の情報を記したメモを同封すると、寺院側が塔婆の建立者名を間違えずに把握できるため、丁寧な配慮となります。

中袋を使う場合の記入方法

中袋とは、二重封筒形式の金封に入っている内側の袋で、金額や住所・氏名を記載する欄が設けられている場合が多いです。

中袋に記入する内容(縦書き)

- 表面:金額(大字)を記入(例)金参阡圓

- 裏面:施主の氏名(フルネーム)、住所(郵便番号含めて丁寧に)

中袋は、表書きと裏書きの内容を補完する役割があります。寺院側が記録や確認をしやすくなるため、忘れずに記入するのがマナーです。

お札の入れ方(向き・新札か旧札か)

塔婆料に使用するお札は、新札でも旧札でも構いませんが、できればシワや汚れの少ない、綺麗な状態のものを選ぶのが望ましいです。弔事一般で新札を避ける慣習もありますが、塔婆料やお布施は、お寺へのお礼や供養のための費用であるため、綺麗な新札を使用しても失礼にはあたりません。

封筒に入れる際は、お札の肖像画が描かれている面を表(上)にし、封筒の口側に向けて入れます。これは、お札を取り出す際に肖像画が最初に見えるようにするためであり、供養の気持ちを表す丁寧な入れ方とされています。香典(弔慰金)とは逆の向きになるので注意しましょう。

【厳選】塔婆料の封筒おすすめ6選

ここでは、おすすめの塔婆料用封筒のおすすめ商品を厳選してご紹介します。用途や準備の状況に応じて、ご自身に合ったものを選びましょう。

そもそも塔婆料とは?その意味と必要性を解説

塔婆料を適切に用意するためには、まず「塔婆」とは何か、そして「塔婆料」が持つ意味を正しく理解することが大切です。

仏事における金銭のやり取りは、背景にある意義を知ることで、より丁寧で心のこもった対応につながります。

「塔婆」とはお墓に立てる細長い木製の板のこと

塔婆(正式には「卒塔婆」)とは、故人の冥福を祈り、供養のためにお墓に立てる細長い木製の板のことです。

仏教では、追善供養の一環として塔婆を建てることが善行とされ、成仏を願う心を表す大切な儀礼とされています。

主な役割

- 語源はサンスクリット語の「ストゥーパ(仏塔)」で、日本では五大要素(地・水・火・風・空)を象徴する形状として表現されます。

語源

- 塔婆には戒名や命日、供養者の名前などが記され、故人とのつながりを形にする“手紙”のような役割も果たします。

塔婆を依頼する際に寺院へ渡す費用が「塔婆料」であり、これは塔婆の作成に対する実費です。お布施とは別に用意するのが一般的で、金額の意味を明確にして丁寧に渡すことが大切です

お布施と塔婆料(塔婆代)の違い

塔婆料とは、塔婆を作成するために寺院へ渡す費用で、塔婆に戒名や経文を記してもらうための実費にあたります。いわば「塔婆の代金」としての意味合いが強く、お布施とは用途が異なります。

一方、お布施は法要での読経や法話に対する謝礼として、感謝の気持ちを表すものです。広義では塔婆料もお布施の一部とされることがありますが、一般的には分けて包むのがマナーです。

| 項目 | 塔婆料 | お布施 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 塔婆の作成(戒名や経文の記入) | 読経・法話など仏事への謝礼 |

| 性質 | 実費・供養に使う物の代金 | 感謝・供養の気持ちを示す布施 |

| 包み方 | お布施とは別に封筒を用意 | 白封筒や奉書紙で包む |

| 表書き例 | 「御塔婆料」「卒塔婆料」など | 「御布施」 |

【相場】塔婆料(塔婆代)はいくら包む?

塔婆料の金額は、地域や寺院、宗派によって異なるため一概には言えませんが、おおよその相場を知っておくことで準備がしやすくなります。ここでは、塔婆料の一般的な金額帯や、実際にいくら包めばよいのかを判断するための確認方法について、わかりやすく解説します。

塔婆料の金額相場はどれくらい?

塔婆料の金額は、寺院や霊園、地域、宗派などによって異なりますが、一般的には1本あたり2,000円〜10,000円程度が目安とされています。なかでも、3,000円〜5,000円前後で設定されているケースが多く見られます。

ただし、高額な設定の寺院もあれば、塔婆料を設けていないケースもあり、金額に幅があるのが実情です。これは、塔婆の材料費や記載内容を書き入れる僧侶への謝礼など、費用の内訳が寺院によって異なるためです。

塔婆料の取り扱いは寺院によって異なる

塔婆料の取り決め方は寺院ごとに差があり、以下のような対応があります。

寺院のタイプ

- 「〇円〜〇円程度でご準備ください」と幅を設けて案内する寺院

- 「お布施の中に含めてご用意ください」と明確に金額を提示しない寺院

- 塔婆料を別途ではなく、お布施と一体で受け取るスタイルの寺院

- 法要の依頼に伴い、塔婆を無償で用意する寺院

このため、塔婆料が必要かどうか、いくら包むべきかは、必ず事前に確認するのが安心です。

塔婆料の確認方法と寺院への聞き方

一部の寺院では、公式サイト上に塔婆料の目安を掲載していることもあります。ただし、すべての寺院が情報を公開しているわけではありません。

その場合は、電話や対面で直接確認して問題ありません。

問い合わせ例

- 「〇月〇日の〇〇〇〇の法要に際しまして、卒塔婆の金額に関する決まりなどはございますでしょうか?」

丁寧に確認すれば、金額の誤解や不備を防げるだけでなく、供養の準備をより心を込めて行うことができます。

複数の塔婆を依頼する場合の注意点

施主が家族や親族分として複数本の塔婆を一括で依頼する場合は、誰がどの塔婆を建てるのかを事前に整理しておくとスムーズです。あらかじめリストを用意し、塔婆の本数と氏名を明確に伝えると、寺院側とのやり取りがより円滑に進むでしょう。

塔婆料の封筒の正しい書き方と注意点

封筒の選び方だけでなく、表書きや中袋、裏書きの正しい書き方を理解することは、仏事におけるマナーとして非常に重要です。特に、金銭のやり取りには細やかな配慮が求められるため、形式を整えることで、より丁寧な供養の姿勢を示すことができます。

塔婆は誰が何本?塔婆の数に決まりはある?

塔婆を建てる本数に厳密な決まりはありません。施主が1本建てることもあれば、親族や兄弟姉妹、子どもたちがそれぞれ塔婆を建てるケースもあります。

故人との関係性やご家族の意向によって自由に決めて問題ありません。ただし、地域や寺院によっては慣習がある場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、塔婆を複数人で依頼する場合は、誰が何本立てるかを明確にし、名簿などを用意しておくとスムーズに対応できます。

塔婆料のスマートな渡し方とタイミング

渡すタイミングは法要当日が一般的

- 塔婆料は、法要当日の開始前に渡すのが一般的です。お坊さんへの挨拶のタイミングで、お布施と一緒に切手盆などに乗せて渡すとスムーズです。事前に支払う必要は基本的にありません。

お盆やお彼岸など、法要を行わずに塔婆を建てる場合は、寺院に塔婆を受け取りに行く際に塔婆料を渡すとよいでしょう。

切手盆や袱紗を使った丁寧な渡し方

- 塔婆料は、僧侶に直接手渡しするのはマナー違反とされています。丁寧に渡すには、切手盆(金銭を渡す際に使用する小型の黒いお盆)に封筒を乗せて差し出すのが正式です。

もし切手盆が用意できない場合は、袱紗(ふくさ)に包んだ状態で取り出し、袱紗の上に乗せて渡す方法でも問題ありません。どちらの場合も、感謝の気持ちを一言添えて丁寧にお渡しすることが大切です。

お布施と塔婆料を一緒に渡す場合の注意点

- 基本的には、お布施と塔婆料はそれぞれ別の封筒で用意し、別々に渡すのが望ましいです。これにより、金銭の用途が明確になり、寺院側での管理もスムーズになります。

ただし、やむを得ない事情で封筒をひとつにまとめる場合は、表書きを『御布施』とし、中に『塔婆料○○円を含む』といったメモを添え、渡す際に『お布施と塔婆料を合わせております』と一言添えるようにしましょう。

塔婆料の封筒に関するよくある質問(FAQ)

塔婆料については、初めて準備する方にとって分かりにくい点も多く、不安を感じる場面もあるかもしれません。ここでは、よくある疑問に対する回答をわかりやすくまとめました。

塔婆料はいつまでに用意すればいいの?

- 塔婆料は、法要当日に僧侶へ渡すのが一般的です。法要開始前のご挨拶のタイミングで、お布施と一緒に渡すとスムーズです。

法要を伴わない場合(お盆やお彼岸など)には、寺院に塔婆を受け取りに行く際にお渡しするのが適切です。直前に慌てないよう、法要の日程に合わせて早めに準備しておきましょう。

塔婆は必ず立てなければいけないの?

- 塔婆は必ずしも用意しなければならないものではありません。本来は、故人の冥福を祈る「追善供養」の一環として建てるものであり、宗派や地域の風習、ご家族の意向によって判断が分かれます。

特に浄土真宗では塔婆供養を行わないのが基本です。不安がある場合は、事前に菩提寺や親族と相談して決めましょう。

塔婆料の封筒の表書きは?

- 塔婆料を包む封筒の表書きには、「御塔婆料」「卒塔婆料」「塔婆代」などと記載するのが一般的です。濃墨の筆や筆ペンで、封筒の中央上部に縦書きで記入します。氏名はその下にフルネームで記載しましょう。

表書きには用途が一目で伝わる文言を使うことで、僧侶や寺院側にも丁寧な印象を与えられます。なお、薄墨は香典などの哀悼表現に用いられるため、塔婆料には適しません。

四十九日の塔婆料の相場は?

- 四十九日法要で塔婆を建てる際の塔婆料は、1本あたり3,000円〜5,000円程度が一般的な相場です。地域や寺院によっては2,000円〜10,000円と幅がありますが、事前に確認すれば安心です。

金額が決まっていない場合でも、「お気持ちで」と案内されるケースもあります。塔婆料は、塔婆の作成にかかる実費や僧侶による文字入れに対する費用とされており、お布施とは別に包むのが基本です。

まとめ

塔婆料の封筒には、仏事のマナーに沿った正しい形式と気遣いが求められます。表書きや裏書き、中袋の使い方、そしてお札の向きや封筒の種類まで、細かなポイントを押さえることで、丁寧な供養の気持ちが伝わります。

封筒はコンビニやダイソーなどで手軽に入手できるため、早めの準備が安心です。わからない点があれば寺院に確認しつつ、形式にとらわれすぎず、故人を想う心を大切にして準備を進めてくださいね。

記事をシェアする

あなたにおすすめの記事

ペットボトルホルダーおすすめ12選!もう「ぬるい飲み物」と「結露」で悩まない

【2026年最新】毛玉取りおすすめ16選!電動式とブラシ「生地を傷めない」選び方と失敗しないコツ

水切りラックのおすすめ16選!錆びない人気商品と選び方

花粉ブロックスプレーおすすめランキングTOP5|効果がないって噂は本当?

【徹底解説】ナメクジ駆除・対策のおすすめ決定版|家庭菜園・ペットがいても安心な「選び方」と「予防策」

【2026年版】革靴の臭い消し完全ガイド|0円からできるプロ直伝の習慣と最強アイテム

スニーカーの臭い消し完全ガイド|家にある重曹から最強グッズまでプロが徹底解説

おしゃれなお香立ておすすめ15選|灰がこぼれない機能派から人気ブランド、北欧・ガラス・真鍮まで紹介

ウォーターボトルのおすすめ人気ランキング13選!漏れない・洗いやすい・軽い・おしゃれなアイテムも

サラダスピナーのおすすめ人気ランキング14選!洗いやすい商品やニトリ、ダイソーの商品も紹介

新着の記事

【口コミ】Anker Soundcore Liberty 4の評判をAmebaブログから徹底検証!

Wiiソフトのおすすめ名作選!人気の神ゲーや未移植の作品を紹介

ワクワクメールの口コミと評判!知恵袋・男女の本音・業者・アプリ通話実態

ハッピーメールの口コミと評判|知恵袋の「やめとけ」理由・値段・危険人物を解説

マキタの掃除機おすすめ9選!最強コードレスの選び方ガイド

ダイソン掃除機どれがいい?人気おすすめ比較ランキングと後悔しない選び方

市販の妊娠線予防クリームおすすめ8選!後悔しないための選び方と効果的な塗り方

ピンクカラーシャンプーのおすすめ9選!髪色長持ちの選び方とコツ

【2026年最新】リファのヘアアイロンはどれがいい?全種比較と失敗しない選び方

キャンプ用扇風機おすすめランキング15選!最強の暑さ対策&冬の空気循環まで

すべてのカテゴリ

参考価格の表記について

当サイトでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの中から、同一商品の価格を比較し、そのうち最も値段の安いものを「参考価格」と定義しております。

また、商品価格(税表記の有無・送料等も含む)は常に変動しており、当サイトへの反映が一部遅延する場合がございますので、最終的な購入価格はリンク先の各ページで改めてご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

※当サイト内にて[PR][Sponsored]の表記がある商品はアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運用を行っております。