手軽に本格的なお出汁がとれる「だしパック」。毎日の料理をワンランクアップさせてくれる便利なアイテムですが、種類が多すぎて「結局どれが一番おいしいの?」「使い勝手がいいのはどれ?」と迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、Amebaブロガー2,398人を対象に「あなたの好きなだしパック」を調査しました。

実際に愛用しているユーザーだからこそ知っている、味の深みや使いやすさ、おすすめの理由を徹底リサーチ。みなさんの満足度評価やリアルな口コミとともに、本当に支持されているだしパックをご紹介します。

そもそも「だしパック」とは?基本を知って上手に活用

だしパックとは、一般的に、鰹節(かつおぶし)や昆布(こんぶ)、焼きあご(飛魚)、煮干しといった天然のだし素材を粉砕または細かく刻み、ティーバッグのような袋(パック)に詰めた製品です。

多くの場合、これらのだし素材に加えて、風味を調えるための食塩や粉末醤油、砂糖、酵母エキスなどの調味料が配合されています 。だしパックの最大の魅力は、その手軽さです。お鍋にお水とだしパックを入れて火にかけるだけで、誰でも簡単に風味豊かなだしを取ることができます。

だし殻を漉(こ)す手間もなく、使用後はパックを取り出すだけなので後片付けも簡単です。この利便性により、一からだしを取るのは時間も手間もかかるけれど、本格的なだしの風味は楽しみたい、というニーズに応えています。

だしパックに使われる主な素材

だしパックには、様々な素材が使われています。代表的なものとしては、鰹節・昆布・焼きあごのようなものが挙げられます。これらが単独で使われることもあれば、複数を組み合わせて(合わせだしとして)使われることもあります。

まただしパックには天然素材のみを粉砕したものから、エキスや調味料でしっかりと味が調えられたものまで、幅広い製品が存在します。

だしパックのおすすめ人気ランキング16選

ここからは、Amebaブロガー2,398人へのアンケート結果をもとに編集部が決定した、だしパックの総合ランキングをご紹介します。

ランキングは「投票数が多かった順」に作成し、あわせて愛用者による「おすすめする理由」も掲載しています。

多くの人から愛されている“間違いない”だしパックはどれなのか、ぜひ参考にしてみてくださいね。

| 順位 | 商品名 | 票数 | 満足度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 |  久原本家 久原本家茅乃舎だし | 529 | 4.63 | 焼きあごなど4種素材!袋を破って丸ごと使える |

| 2位 |  久原本家 久原本家減塩 茅乃舎だし | 139 | 4.53 | 塩分53%カットでも旨みそのまま!健康志向の味方 |

| 3位 |  久原本家 久原本家茅乃舎 野菜だし | 69 | 4.75 | 5種の国産野菜の甘み!洋食が変わる万能だし |

| 4位 |  久世福商店 久世福商店風味豊かな万能だし | 58 | 4.67 | 焼津産鰹節と焼きあごの黄金比!どんな料理も決まる |

| 5位 |  味の兵四郎 味の兵四郎あご入兵四郎だし | 50 | 4.72 | 炭火焼きあごの香ばしさ!調味済みで味が即決まる |

| 6位 |  千代の一番 千代の一番万能和風だし | 41 | 4.71 | 一本釣り鰹の本枯れ節使用!プロも認める極上だし |

| 7位 |  日高見屋 日高見屋人は登米のだし | 36 | 4.81 | 宮城発!原木椎茸と日高昆布の旨味が後を引く |

| 8位 |  高橋商店 高橋商店やすまる 和風万能だし | 34 | 4.76 | 愛媛発!5種素材の黄金比率でどんな料理も名店に |

| 9位 |  ヤマキ ヤマキ鰹節屋の割烹だしパック | 21 | 4.10 | 鰹節屋のプライド!削りたての香りをそのままパック |

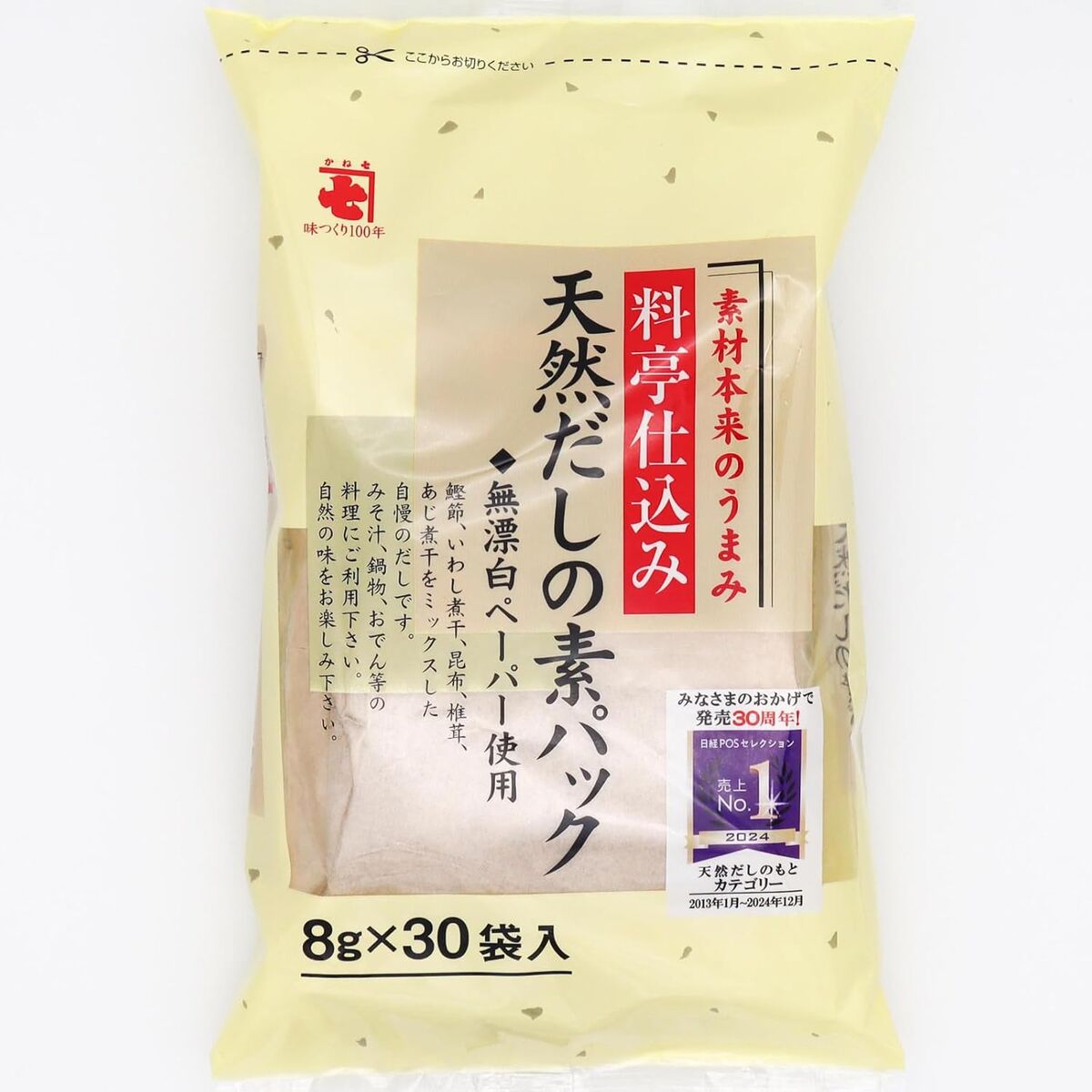

| 10位 |  かね七 かね七天然だしの素パック | 15 | 4.39 | 食塩不使用!7種の天然素材で離乳食や減塩食にも |

もう迷わない!あなたに最適なだしパックを選ぶ5つのポイント

数多くのだしパックの中から、自分にとって本当に「おすすめ」の一品を見つけるには、どうすれば良いのでしょうか。大切なのは、「最高のだしパック」を探すのではなく、「自分に合っただしパック」を選ぶことです。

ここでは、そのための具体的な5つのポイントを解説します。これらのポイントを参考に、ご自身の料理スタイルや味の好み、健康への配慮、そして予算に合っただしパックを選びましょう。

使われている「原材料」で選ぶ

だしパック選びで最も重要なのが、パッケージ裏面の「原材料表示」を確認することです。ここには、そのだしの性格を決める情報が詰まっています。まず注目したいのは、だし素材そのものが主体となっているか、それともエキス類や調味料が多く使われているか、という点です。「鰹節粉末」「昆布粉末」といった表記が多いものは、素材本来の風味を活かしただしである可能性が高いと言えます 。

一方、「かつおエキス」「酵母エキス」「食塩」「砂糖」「粉末醤油」などが原材料リストの上位に来る場合は、だし素材の風味を補強したり、味を調えたりする成分が多く含まれていると考えられます。次に、どのようなだし素材が使われているかを確認しましょう。素材の種類によって、だしの風味は大きく異なります。

主な原材料の種類

- 鰹節

香り高く、すっきりとした上品な旨味が特徴。幅広い和食に合う万能選手。 - 昆布

穏やかで優しい旨味。素材の味を活かしたい料理や鍋物に向いています。 - 焼きあご(とびうお)

特有の香ばしさと、深みのある豊かな甘みとコクが特徴。九州地方でよく使われますが、近年は全国的に人気です。 - 煮干し(いりこ)

力強い魚の風味と濃厚な旨味。味噌汁やラーメンスープなどによく合います。 - 椎茸

独特の香りと旨味(グアニル酸)があり、だしに深みを与えます。精進だしや合わせだしの一部として使われます。 - 野菜

玉ねぎや人参、セロリなど野菜の甘みと旨味を活かしたもの。ポトフやスープなどに使われます。 - 合わせだし

上記のような素材を複数組み合わせたもの。バランスが良く、様々な料理に使いやすい「万能だし」として人気があります。

多くのだしパックは、これらの素材を複数組み合わせた「合わせだし」です。

例えば、鰹節と昆布の組み合わせは定番で、バランスの取れた旨味が得られます。さらに、あごや煮干し、椎茸などを加えることで、より複雑で深みのある味わい(いわゆる「万能だし」)が作られます。

また、少数派ですが、玉ねぎや人参、セロリなどの野菜をベースにした「野菜だし」もあります。これは、ポトフやミネストローネといった洋風のスープや、野菜炒めなどに活用できます。

このように、ベースとなる原材料が、だしパックの基本的な性格を決定づけます。まずは、どのような風味の土台を求めているのかを考え、原材料表示をしっかりと確認することが、最適なだしパック選びの第一歩となります。

求める「味わい」で選ぶ

原材料と並んで重要なのが、だしパック全体の「味わい」です。これは、だし素材の種類だけでなく、旨味、塩味、甘味、香りのバランス、そして風味の強さによって決まります。ご自身の好みや料理のスタイルに合わせて、どのような味わいを求めているかを考えてみましょう。

濃厚で複雑な味わいが好きなら

しっかりとした味付けの料理、例えば味噌汁や煮物、麺類のつゆなどには、濃厚で複雑な味わいのだしがよく合います。複数のだし素材を組み合わせた「合わせだし」や、焼きあご、煮干しなど風味の強い素材を使っただしパック、あるいは食塩や醤油、砂糖などで味がしっかりと調えられているタイプがこれに該当します。多くの「万能だし」と呼ばれる製品が、このカテゴリーに含まれるでしょう。

あっさり上品な味わいが好きなら

素材の風味を活かしたい繊細な料理、例えばお吸い物や茶碗蒸し、だし巻き卵などには、あっさりとして上品な味わいのだしが適しています。鰹節や昆布を主体とし、調味料の使用を控えたタイプがこれにあたります。

だし本来のピュアな風味を楽しみたい場合にもおすすめです。

「添加物」の有無で選ぶ

近年、食の安全への関心から「無添加」だしパックが注目されています。

だしパックには、食塩、砂糖のほか、うま味成分として酵母エキス、たん白加水分解物、調味料(アミノ酸等)が含まれることがあります。

注意したいのは、「無添加」の定義がメーカーによって異なる点です。「化学調味料無添加」だけでなく、「食塩・砂糖不使用」や「酵母エキス不使用」など様々です。そのため、「無添加」表示だけでなく、必ず原材料表示を確認し、何が含まれていないかを把握することが大切です。

塩分を控えたい方は「減塩」タイプ、化学調味料や酵母エキスなどを避けたい方、素材本来の風味を楽しみたい方は、「〇〇不使用」という表示や、原材料が「鰹節粉末」「昆布粉末」など素材のみの製品を選びましょう。こうしたシンプルなだしパックも増えています。

「料理の用途」に合わせて選ぶ

だしパックは製品ごとに風味の特性が異なるため、作りたい料理に合わせて選ぶことで、より美味しく仕上げることができます。「万能だし」と表示されている製品も多いですが、相性の良い料理を知っておくと、だし選びがさらに楽しくなります。

例えば、毎日の味噌汁には、味噌の風味に負けない煮干し系や合わせだしがよく合います。一方、繊細な味わいのお吸い物や茶碗蒸しには、上品なかつお節系や昆布系のだしが素材の味を引き立てます。おでんのように長時間煮込む料理には、焼きあご系や複数の素材をブレンドした複雑な味わいのだしが深みを与えます。

また、だしパックの中身(粉末)を袋から出して、そのまま調味料として使う方法もあります。炒め物やチャーハンに振りかけたり、おにぎりに混ぜ込んだり、和え物に加えたりと、手軽に旨味と風味をプラスできます。

「手軽さ・コストパフォーマンス」で選ぶ

毎日使うものだからこそ、価格や使い勝手も重要な選択基準です。だしパックの価格は、1袋あたり数十円のものから百円を超えるものまで幅広く存在します。国産素材や天然素材にこだわったもの、希少な素材を使っているものは、価格が高くなる傾向があります。逆に、エキス類や調味料の割合が多いものは、比較的安価な場合が多いです。

また、「内容量」も重要です。一袋あたりのパック数が多い大容量パックは、1パックあたりの単価が割安になることが一般的です。個包装になっているタイプは、使い切りやすく衛生的ですが、コストが上がり、ゴミが増えるという側面もあります。

「煮出し時間」も製品によって異なります。短時間(1〜3分程度)でだしが取れることを売りにしている製品もあれば 10、じっくり5分以上煮出すことで本来の風味が出る製品もあります。ご自身の調理スタイルに合わせて選びましょう。スーパーマーケット各社が展開するプライベートブランド(PB)のだしパックは、品質と価格のバランスが取れているものが多く、コストパフォーマンスを重視する場合には有力な選択肢となります 。

最終的には、求める品質(原材料や味わい)と、無理なく続けられる価格のバランスを見つけることが大切です。単純な価格だけでなく、1パックあたりで作れるだしの量(推奨水量)も考慮し、「1リットルあたりのコスト」などを計算してみると、より正確なコストパフォーマンスを比較できます。

簡単・便利!だしパックの基本的な使い方と注意点

だしパックは非常に手軽ですが、基本的な使い方といくつかのコツを押さえることで、その風味を最大限に引き出すことができます。

基本的な使い方ステップ

多くの製品で共通する基本的な使い方をご紹介します。ただし、製品によって推奨される水量や煮出し時間が異なるため、必ずパッケージの表示を確認してください。

- 水を計量する

鍋に、パッケージに記載されている分量の水(通常1パックあたり400ml〜600ml程度)を入れます。その後水の状態からだしパックを鍋に入れます。 - 加熱する

中火にかけ、沸騰させます。 - 煮出す

沸騰したら火を弱め(弱火〜中火)、パッケージ記載の時間(通常3分〜5分程度)煮出します。グラグラと煮立たせすぎると、雑味やえぐみが出やすくなることがあるため、静かに煮出すのがポイントです。 - パックを取り出す

時間が経ったら、火を止め、だしパックを取り出します。菜箸などで軽く押さえると、パックに含まれただしが出やすくなりますが、強く絞りすぎると雑味の原因になることもあるので注意しましょう。

だしの風味を最大限に引き出すコツ

だしの風味を最大限に引き出すコツ

- 水

可能であれば、軟水(日本の水道水の多くは軟水)を使うと、だし素材の旨味がより引き出されやすいと言われています。 - 水出し(浸け置き)

特に昆布が多く含まれるだしパックの場合、加熱前に10分〜15分ほど水に浸けておくと、昆布の旨味がじっくりと引き出され、よりまろやかなだしになることがあります。 - 煮出し時間

だしの濃さはお好みで調整できます。しっかりとした味にしたい場合は少し長めに、あっさりとした味にしたい場合は短めに煮出すと良いでしょう。ただし、推奨時間を大きく超えると雑味が出やすくなるため、パッケージの指示を基本にするのがおすすめです。

これらの簡単なコツを意識するだけで、いつものだしパックがさらに美味しく感じられるかもしれません。

保存方法と使用上の注意

保存方法

未開封のだしパックは、直射日光、高温多湿を避けて常温で保存します。開封後は、袋のチャックをしっかりと閉めるか、密閉容器に移し替えて、湿気や香りの劣化を防ぎましょう。特に夏場や湿度の高い時期は、冷蔵庫での保存が推奨される場合もあります。

賞味期限

美味しく安全に使うために、賞味期限を確認し、期限内に使い切るようにしましょう。

アレルギー

原材料表示をよく確認し、ご自身やご家族のアレルギー物質が含まれていないかを確認してください。特に、合わせだしや味付け済みのだしパックには、さば、大豆、小麦などが含まれることがあります。

パックの袋

基本的に、だしパックの袋はだしを取るためのものであり、食べることは想定されていません(一部、袋ごと食べられる特殊な製品を除く)。

まとめ

だしパックは、忙しい現代の食生活において、手軽に本格的なだしの美味しさを食卓にもたらしてくれる便利なアイテムです。しかし、その種類の豊富さゆえに、どれを選べば良いか迷ってしまうことも少なくありません。最適なだしパックを選ぶ鍵は、ご自身の優先順位を明確にすることにあります。

「素材本来の風味を重視するのか」「手軽な味付けを求めるのか」「添加物は避けたいのか」「どのような料理に主に使いたいのか」、そして「予算はどのくらいか」。この記事でご紹介した「原材料」「味わい」「添加物」「料理の用途」「手軽さ・コストパフォーマンス」という5つの選び方のポイントを参考に、ご自身のニーズに最も合っただしパックを探してみてください。

記事をシェアする

あなたにおすすめの記事

飲むヨーグルトのおすすめ14選!太ると言われる原因や効果を解説

無洗米のデメリットとメリットの真実|まずい原因は炊き方にあり!栄養や危険性まで徹底解説

男性向けダイエット用プロテインのおすすめ15選!運動なしでもOKな置き換えダイエットとは?

駄菓子のおすすめ14選!人気ランキングやお得なまとめ買いを紹介

ハードグミのおすすめ10選!集中やダイエットに効く硬い人気商品

【初心者向け】甘いウイスキーのおすすめ17選!バニラやフルーツの香りで飲みやすい銘柄とは?

グラノーラのおすすめ18選!ダイエットや健康にいい市販の人気商品は?

オリーブオイルのおすすめ人気ランキング14選【本物】スーパーやカルディで買える商品も

高級チョコレートのおすすめ人気ランキング15選【ギフトに最適】世界の有名ハイブランド

ポテトチップス人気ランキング!通販で人気の大容量パックからご褒美の品まで

新着の記事

【口コミ】Anker Soundcore Liberty 4の評判をAmebaブログから徹底検証!

Wiiソフトのおすすめ名作選!人気の神ゲーや未移植の作品を紹介

ワクワクメールの口コミと評判!知恵袋・男女の本音・業者・アプリ通話実態

ハッピーメールの口コミと評判|知恵袋の「やめとけ」理由・値段・危険人物を解説

マキタの掃除機おすすめ9選!最強コードレスの選び方ガイド

ダイソン掃除機どれがいい?人気おすすめ比較ランキングと後悔しない選び方

市販の妊娠線予防クリームおすすめ8選!後悔しないための選び方と効果的な塗り方

ピンクカラーシャンプーのおすすめ9選!髪色長持ちの選び方とコツ

【2026年最新】リファのヘアアイロンはどれがいい?全種比較と失敗しない選び方

キャンプ用扇風機おすすめランキング15選!最強の暑さ対策&冬の空気循環まで

すべてのカテゴリ

参考価格の表記について

当サイトでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの中から、同一商品の価格を比較し、そのうち最も値段の安いものを「参考価格」と定義しております。

また、商品価格(税表記の有無・送料等も含む)は常に変動しており、当サイトへの反映が一部遅延する場合がございますので、最終的な購入価格はリンク先の各ページで改めてご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

※当サイト内にて[PR][Sponsored]の表記がある商品はアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運用を行っております。